Pressemitteilungen

AICA wählt Preisträger des Jahres" 2023

„Museum des Jahres“ ist das Berliner Brücke-Museum. Ausstellung des Jahres 2023 geht an "Re-Connect". "Amt 45 i" ist Besondere Ausstellung des Jahres 2023

Das Brücke-Museum Berlin ist Museum des Jahres 2023. Das entschied der Kunstkritiker*innenverband AICA Deutschland auf seiner Jahresversammlung in Frankfurt am Main. Außerdem kürten die Kunstkritiker*innen die Ausstellung "Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland" des Museums der bildenden Künste Leipzig als Ausstellung des Jahres 2023 sowie "Amt 45 i" von Cameron Rowland am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main als Besondere Ausstellung des Jahres 2023.

Das kleine Brücke-Museum mit seiner Expressionismus-Sammlung am Rand des Berliner Grunewalds hat unter der Leitung von Lisa Marei Schmidt seit 2017 wegweisende Modelle einer kritischen Befragung der eigenen Geschichte und Sammlung entwickelt und sich als lebendiger Treffpunkt in der Kulturszene der Hauptstadt etabliert. "Lisa Marei Schmidt hat das Brücke-Museum und seine Sammlung von Grund auf neu gedacht", so AICA-Juror Eckhart Gillen in der Begründung. Die Künstler der "Brücke" würden kritisch kontextualisiert, vor dem Hintergrund sowohl der Kolonialgeschichte des Deutschen Kaiserreiches als auch des Nationalsozialismus. In Zusammenarbeit mit Universitäten werden Provenienzforschung und die Digitalisierung der Bestände vorangetrieben. Zugleich positioniert sich das Haus mit avancierten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, zuletzt mit Stoffbildern der polnischen Roma-Künstlerin Malgorzata Mirga-Tas. Bereits 2020 wählte die AICA "Vivian Suter. Bonzo's Dream" zur Besonderen Ausstellung. Zur ausführlichen Begründung (PDF)

Ausstellung des Jahres 2023 ist "Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland" im Museum der bildenden Künste Leipzig. "Die erste große Betrachtung der Einwanderungsgeschichte der DDR und ihrer Folgen war eine intensive, diskursfreudige und emotional berührende Aufarbeitung der internationalen (Kunst-)Beziehungen der DDR", so AICA-Jurorin Sarah Alberti. Besonders beeindruckte die Kunstkritiker*innen die Vielstimmigkeit der gezeigten Werke und Dokumente, wie auch der heutigen Perspektiven. Kunst internationaler Studierender der DDR war ergänzt durch Werke junger Künstler*innen mit postmigrantischen Bezügen zur DDR. Ein "Archiv der Erinnerung und Zukunft" thematisierte in Interviews den tabuisierten Rassismus in der DDR sowie die Lebensverhältnisse der Vertragsarbeitenden, der ausländischen Studierenden und ihrer Nachfahr*innen. Das Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm wurde gemeinsam mit migrantischen und postmigrantischen Vereinen entwickelt. Zur ausführlichen Begründung (PDF)

Besondere Ausstellung des Jahres 2023 ist "Amt 45 i" von Cameron Rowland im Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main. Aus Recherchen historischer Verstrickungen von Frankfurter Finanzinstituten in den transatlantischen Sklavenhandel entwickelte Cameron Rowland (*1988, Philadelphia) eine intellektuell stimulierende, radikal zugespitzte Präsentation. So nahm etwa ein zwischen zwei Wänden gespanntes Seil auf jene Fallen Bezug, mit denen Sklav*innen die Pferde von Plantagen-Aufsehern zu Fall brachten. Geöffnete Flurtüren führten zu Firmenräumen, die an die Ausstellungsräume des MMK im TaunusTurm angrenzen. Unter den wenigen sichtbaren Exponaten war ein Vertrag, laut dem eine von Rowland gegründete Firma dem Museum einen Kredit über 20.000 Euro zum gesetzlich zulässigen Höchstsatz einräumt. "Wer hier fragte, warum es nichts Schönes zu sehen gab, den fragte die Kunst zurück, wie genau solche Schönheit erkauft werden müsste", so AICA-Juror Gregor Quack. "In einem Jahr, in dem es in Deutschland salonfähig wurde, Rassismus und Antisemitismus als 'importierte' Phänomene zu beschreiben, frischte 'Amt 45 i' das in den letzten Jahren zu oft vernachlässigte Analysebesteck der Institutionskritik auf und zeigte eine Fähigkeit zur Selbstkritik, die in dieser Weise rar zu werden scheint." Zur ausführlichen Begründung (PDF)

Die Preisverleihungen finden im Sommer 2024 im Berliner Brücke-Museum statt.

Wie entstehen die Auszeichnungen?

Für das Museum des Jahres stellen drei Mitglieder der AICA der Mitgliederversammlung drei Nominierungen zur Diskussion und Wahl. Der Jury gehörten an: Beatrice von Bismarck, Eckhart Gillen und Mona Schieren.

Für die Ausstellung des Jahres schlägt eine Jury mehrere Nominierungen der Mitgliederversammlung zur Diskussion und Wahl vor. Die Jury bestand aus den AICA-Mitgliedern Sarah Alberti, Elke Buhr, Ursula Grünenwald, Ulrike Lehmann und Carsten Probst.

Die Besondere Ausstellung wird von eine*r Einzeljuror*in bestimmt. In diesem Jahr war dies AICA-Mitglied Gregor Quack.

Über die AICA

Die rund 220 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autor*innen, Kritiker*innen, Journalist*innen und Publizist*innen vergeben jedes Jahr die Auszeichnungen "Museum des Jahres", "Ausstellung des Jahres" und "Besondere Ausstellung". AICA Deutschland organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Kongresse zu Fragen der Kunstkritik und meldet sich in kulturpolitischen Debatten zu Wort. In der 1948 gegründeten Internationalen AICA, die von der UNESCO als Nicht-Regierungsorganisation (NGO) anerkannt ist, sind heute weltweit 5.000 Mitglieder aus 95 Ländern organisiert.

KontaktJulia Stellmann

stellmannjuliai ät gmail.com

+49(0)177 5889451

"Museum des Jahres": die Krefelder Kunstmuseen

„Museum des Jahres“: Kunstkritiker ehren Krefelder Kunstmuseen

Weitere Auszeichnungen gingen nach Port-au-Prince/Haiti und Berlin

Die Kunstmuseen Krefeld haben von Kunstkritikern den Titel „Museum des Jahres“ erhalten. Seit ihrer Gründung vor über 120 Jahren setzen sich die Museen der Niederrheinstadt bis heute für die enge Verbindung von Kunst, Design und Architektur ein. Auf diesem ursprünglichen Fundament entsteht ein „experimentierfreudiges Ausstellungsprogramm, das auch weitere künstlerische Disziplinen aufnimmt und sich aktuellen Themen widmet“, hieß es am Sonntag (10.09.2023 / 12.00 Uhr) bei der Ehrung durch die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA.

Damit ist das seit 2016 von Katia Baudin geleitete Museum mit seinen drei Standorten richtungsweisend in der gegenwärtig wieder diskutierten spartenübergreifenden Mehrstimmigkeit künstlerischer Disziplinen. Mit frühen Ausstellungen zu den Nachkriegs-Künstlern Yves Klein, Joseph Beuys oder Gerhard Richter hat Krefeld zudem internationale Museumsgeschichte geschrieben, urteilten die Kritiker.

Zwei weitere Auszeichnungen für herausragende Ausstellungen sind nach Port-au-Prince, Haitis Hauptstadt, und nach Berlin gegangen: Den Titel „Besondere Ausstellung 2022” erhielt die Präsentation „Christopher Kulendran Thomas: Another World” im KW Institute for Contemporary Art / KUNST-WERKE BERLIN.

Als „Ausstellung des Jahres 2022“ ehrte die AICA Deutschland eine Inszenierung der Gruppe Atis Rezistans | Ghetto Biennale aus Haiti in der ehemaligen Kirche St. Kunigundis während der Kasseler documenta fifteen. Deren Gründer:innen André Eugène und Leah Gordon waren dank der Unterstützung durch das Auswärtige Amt und privater Spenden der AICA-Mitglieder aus Port-au-Prince und London angereist. So wurde die Verleihung in Krefeld eine Feier der internationalen Vielstimmigkeit zeitgenössischer Kunstproduktion.

Bei der Preisübergabe drückten André und Gordon ihre Hoffnung aus, dass die AICA-Auszeichnung „ein positives Licht auf die Kreativität von Künstlern der Mehrheitsbevölkerung in einigen der am stärksten gefährdeten Viertel Haitis in einer Zeit besonders großer Instabilität wirft“. So wurde die Verleihung in Krefeld eine Feier der internationalen Vielstimmigkeit zeitgenössischer Kunstproduktion.

Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Brandes (CDU) sagte am Sonntag, die Krefelder Kunstmuseen hätten mit der „Qualität und der Relevanz“ ihrer Ausstellungen Maßstäbe gesetzt. Die geglückte Verbindung von bildender und angewandter Kunst trägt dazu bei, Krefeld im In- wie Ausland als „unverwechselbaren Standort in der Museumslandschaft zu verorten“, erklärte Brandes in Krefeld.

Die Kunstmuseen der Niederrheinstadt sind nach den Worten des Präsidenten von AICA Deutschland, Kolja Reichert, beispielhaft für den historisch gewachsenen Reichtum der deutschen Kunstlandschaft: „Durch allseitige Kürzungen privater und öffentlicher Kulturetats steht dieser Reichtum derzeit auf dem Spiel“, kritisierte Reichert: „Die AICA setzt sich auf vielen Ebenen für ihren Erhalt ein, auch durch die jährlichen Auszeichnungen herausragender künstlerischer und kuratorischer Arbeit.“ Von Kunst und Kritik hängen nach den Worten des deutschen AICA-Präsidenten „Zukunftssinn, gesellschaftliche Vorstellungskraft und eine vielfältige Gesellschaft“ ab.

„Wissenschaftlich fundierte Ausstellungen werden in Krefeld als besondere Einladung an das Publikum anmutig, ja fast verspielt präsentiert“, betonte die frühere Präsidentin von AICA-Deutschland, Danièle Perrier, in ihrer Laudatio: Ging es in der Gründungsphase des Krefelder „Bürgermuseums“ darum, stilbildend einen „guten Geschmack“ zu kultivieren, so lebt hier heute der Gedanke weiter, über Kunst und Design die Vielfalt der Erfahrungen im Alltag zu verdeutlichen.

In den beiden von Ludwig Mies van der Rohe errichteten Bauhausvillen Haus Lange und Haus Esters erhalten internationale wie regionale Künstlerinnen und Künstler regelmäßig „Carte Blanche“, um eigene Ideen zu realisieren. Dies sei „ein Weg, um am Puls der Zeit zu bleiben“, und unterstreiche die enge Verbindung von Kunst, Architektur oder Design in stets dialogischer Form, hieß es in der Laudatio.

Mit der Auszeichnung „Ausstellung des Jahres“ haben die Kunstkritiker:innen die Inszenierung der Künstlergruppe Atis Rezistans (Port-au-Prince/Haiti) in der früheren Kirche St. Kunigundis in Kassel geehrt, die während der documenta fifteen zu sehen war. Die Gruppe präsentierte an diesem Ort ein umfangreiches Ensemble von Skulpturen und Reliefs, „das fordernd, spielerisch, geheimnisvoll und ironisch flüsternd arrangiert war, mit einem präzisen Auge für die Symmetrie der Architektur“. Geschaffen wurde vor dem Hintergrund von Marienkult und Voodoo ein ungewöhnlicher Dialog der Kunst, ein Ort der Groteske, der kreativen Verwilderungen und der Präsenz des Todes.

Ausgezeichnet wurde die von Eugène André und Leah Gordon kuratierte Ausstellung „für ihre Furchtlosigkeit, ihren elaborierten Umgang mit dem Material, für den Zugriff auf eine künstlerisch durchdachte Form“, die vor dem Hintergrund der von der Antisemitismusdebatte geprägten documenta fifteen „fast aus dem Blick geraten war“.

Der Kirchenraum als Ausstellungsraum ist von André und Gordon in seinem Potential voll erkannt worden: „Komplexe Überlegungen zu Spiritualität, Exotismus, Otherness und Verarbeitung von Gewalt wurden vielschichtig miteinander verwoben“, so die Kritikerjury.

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt die Berliner Schau „Another World“ von Christopher Kulendran Thomas. Die Ausstellung beschreibt vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges auf Sri Lanka die Geschichte von Tamil Eelam, des von den Tamilen erstrebten eigenen Staates. Thomas, selbst tamilischer Herkunft, enträtselt die Komplexität historischer Erzählungen und behandelt das Thema „auf eine verdichtete, verknüpfende und zugängliche Art und Weise, indem er Parallelen zwischen Popkultur, Politikwissenschaft, Historismus, KI-generierter Kunstproduktion und dem Kunstmarkt herstellt“.

Der Künstler knüpft eine Verbindung zwischen der Eröffnung westlicher Kunstgalerien nach Kriegsende 2009 in Sri Lanka, der Verbreitung des Kapitalismus und der Fortführung westlicher Kunstideale. In dieser Ausstellung bricht Christopher Kulendran Thomas mit „vereinfachenden westlichen Lesarten des Historischen“ und zeigt, dass Geschichte keineswegs statisch ist.

Zum ersten Mal vergibt die deutsche Kritikerorganisation im kommenden Jahr den mit insgesamt 12 000 Euro verbundenen „AICA-Preis für Junge Kunstkritik“. Die von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (Essen) geförderte Auszeichnung ehrt besondere Kritikerleistungen von Autor:innen bis zu 35 Jahren. Damit will AICA Deutschland erstmals eine Förder-Lücke zwischen den existierenden Kunst- und Literaturpreisen schließen.

Die rund 220 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. AICA Deutschland organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Kongresse zu Fragen der Kunstkritik und meldet sich zudem in kulturpolitischen Debatten zu Wort. In der 1948 gegründeten Internationalen AICA, die von der UNESCO als Nicht-Regierungsorganisation (NGO) anerkannt ist, sind heute weltweit 5 000 Mitglieder aus 95 Ländern organisiert.

Weitere Informationen zur Vergabe der Auszeichnungen: www.aica.de

Kontakt:

Gerd Korinthenberg (Medien/Presse): m. +49 160 491 14 33, gerdkor@googlemail.com

Neuer AICA-Vorstand will Kunstkritik stärken

Neuer AICA-Vorstand fordert Stärkung der Kunstkritik

Kolja Reichert, Carsten Probst, Ellen Wagner und Matthias Kampmann gewählt

Die Kunstkritik als kulturpolitische Stimme stärken: Das ist das Ziel des neuen Vorstands der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritiker:innen-Verbands AICA. "Kunstkritik stützt die Souveränität aller über die eigene Wahrnehmung", sagte der neu gewählte Präsident der AICA, Kolja Reichert: "Wenn wir die Sprache für ästhetische Phänomene verlieren, steht gesellschaftliche Urteilskraft insgesamt auf dem Spiel.“

Mit seinen 220 Mitgliedern repräsentiere der Verband einen „enormen Erfahrungsreichtum, der von der Nachkriegszeit zu den neuesten Streitfragen der Gegenwart reicht“. Diesen Reichtum wolle man stärker ausspielen, so Reichert. "Lange genug haben Kritikerinnen und Kritiker bei ständig sinkenden Honoraren die Kunst und die Öffentlichkeit mit ihren Leistungen regelrecht subventioniert. Es ist an der Zeit, der Kunstkritik ihren Wert und ihre Würde zurückzugeben." Dafür plant der neue Vorstand unter anderem mehr öffentliche Veranstaltungen und Kooperationen.

Zudem soll nach dem Vorbild des neuen AICA-Preises für junge Kunstkritik, der 2024 mit Förderung der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung zum ersten Mal vergeben wird, für mehr öffentliches und privates Engagement geworben werden. "Viele vermissen einen lebendigen Diskurs und würden auch dafür zahlen", so Reichert. “So wie Kunstförderung auf allen föderalen Ebenen selbstverständlich ist, sollte dies auch für Kunstkritik der Fall sein, welche die Kunst erst zur öffentlichen Sache macht."

Neben dem Kritiker und Kurator Kolja Reichert gehören dem neuen Vorstand der Kritiker und Theoretiker Carsten Probst (bekannt u.a. aus dem Deutschlandfunk) und die Kritikerin und Kuratorin Ellen Wagner an. Beide wurden zu Vizepräsident:innen gewählt. Ellen Wagner übergab das Schatzmeister-Amt an das langjährige Mitglied Matthias Kampmann.

Nahezu ein Jahrzehnt lang hat die Kunstkritikerin Danièle Perrier die AICA Deutschland erfolgreich geleitet. Sie wird die deutsche Sektion auch weiterhin in internationalen Gremien vertreten.

AICA Deutschland e. V. ist die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA (Association Internationale des Critiques d'Art) mit Sitz in Paris, dem heute 5.000 Mitglieder in 95 Ländern angehören. Sie sind in 65 nationalen Sektionen und einer offenen Sektion organisiert. Der Verband wurde 1948/1949 gegründet und 1950 von der UNESCO als Nicht-Regierungsorganisation (NGO) anerkannt. Die AICA Deutschland vergibt jährlich die Auszeichnungen “Museum des Jahres”, “Ausstellung des Jahres” und “Besondere Ausstellung”. Sie veranstaltet zahlreiche Veranstaltungen und Kongresse zu Fragen der Kunstkritik und meldet sich in kulturpolitischen Debatten zu Wort.

Zu den Personalien:

Kolja Reichert, geboren 1982, studierte Philosophie und Neuere Deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin. Er ist Kurator für Diskurs an der Bundeskunsthalle in Bonn. Zuvor war er Kunstredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er ist Autor der Bücher "Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst" (Klett Cotta) und "Krypto-Kunst: NFTs und Digitales Eigentum" (Wagenbach). 2018 verlieh ihm die Akademie der Künste, Berlin, für seine kunstkritische Arbeit den Will-Grohmann-Preis. 2012 erhielt er den Preis für Kunstkritik der Deutschen Kunstvereine und der Art Cologne.

Ellen Wagner, geboren 1987, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Sie promovierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Ihre Dissertation "Falsche Signale. Strategien der Mimikry in der Post-Internet Art" erschien 2021 bei Diaphanes. Wagner ist Mitbegründerin des Kunstvereins Mañana Bold e.V. und schreibt u.a. für „Kunstforum International“ und die „Springerin“. Sie arbeitet vor allem zu post-digitalen Fragen und in interdisziplinären Projekten zwischen (Natur-)Wissenschaft und Kunst.

Carsten Probst studierte Philosophie und Kunstgeschichte in Tübingen, München und Hamburg. Seit 1994 arbeitet er als Autor und Publizist im Bereich Kunstkritik, Kunsttheorie, Wissenschaft und literarischer Prosa. Beiträge in Kunstmagazinen, Zeitschriften, Feuilletons und Katalogen, auch als Herausgeber. Als Kritiker erscheint er regelmäßig in Sendungen zu Themen zeitgenössischer Kunstkritik im Deutschlandfunk. Er moderiert Debatten zu aktuellen kunstpolitischen Diskursen und lehrt an der Bauhaus Universität Weimar wissenschaftliche Essayistik. Derzeit arbeitet er an einer Publikation über posthumanistische Bildbegriffe.

Matthias Kampmann, geboren 1966, studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie in Bochum und ist ausgebildeter Zeitungsredakteur. Er promovierte über Computerkunst in Freiburg, arbeitete als Redakteur bei der "Kunstzeitung" und schrieb für Tageszeitungen und Fachmagazine wie "die tageszeitung" und "Informationsdienst Kunst". Er kuratierte Ausstellungen, darunter "Kontrollfelder. Programmieren als künstlerische Praxis" (2002) im Hartware Medien Kunst Verein, Dortmund, und "Knotenpunkte. Ein Ausstellungsexperiment mit sieben KünstlerInnen an sieben Orten in NRW" (2007).

Kontakt:

presse@aica.de

www.aica.de

Auszeichnungen des Jahress 2022

Medien-Mitteilung vom 27.03.2023

„Museum des Jahres“: Kunstkritiker zeichnen Krefelder Kunstmuseen aus

Zwei weitere Ausstellungen in Kassel und Berlin prämiert

Die Kunstmuseen Krefeld sind nach dem Urteil von Kunstkritikern „Museum des Jahres“. Vor mehr als 120 Jahren gegründet, setzten sie sich bis heute für die enge Verbindung von Kunst, Design und Architektur ein. Damit ist das Museum mit seinen drei Standorten in der ehemaligen Textilstadt ein bedeutender Pionier in der aktuell wieder diskutierten spartenübergreifenden „Mehrstimmigkeit“ künstlerischer Disziplinen.

Seit den ersten Nachkriegsjahrzehnten ist Krefeld zudem ein wichtiger Ort der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunstavantgarde: „Mit sehr frühen und bedeutenden Ausstellungen zu den Werken von Yves Klein, Joseph Beuys oder Gerhard Richter hat Krefeld internationale Museumsgeschichte geschrieben“, hieß es auf der Mitgliederversammlung der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA.

Zwei weitere Auszeichnungen für wichtige Ausstellungen des vergangenen Jahres sind nach Kassel und Berlin gegangen. Als „Ausstellung des Jahres 2022“ benennt die AICA Deutschland eine Inszenierung der Gruppe Atis Rezistans aus Haiti in der ehemaligen Kirche St. Kunigundis während der Kasseler documenta fifteen.

„Besondere Ausstellung 2022” wurde „Christopher Kulendran Thomas: Another World” im KW Institute for Contemporary Art / KUNST-WERKE BERLIN.

Zum ersten Mal vergibt die deutsche Kritikerorganisation im kommenden Jahr den mit insgesamt 12 000 Euro verbundenen „AICA-Preis für Junge Kunstkritik“. Die von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (Essen) geförderte Auszeichnung ehrt besondere Kritikerleistungen von Autorinnen und Autoren bis zu 35 Jahren. Damit will AICA Deutschland erstmals eine Förder-Lücke zwischen den existierenden Kunst- und Literaturpreisen schließen.

"Museum des Jahres"

Ging es in der Gründungsphase des Krefelder „Bürgermuseums“ darum, stilbildend einen „guten Geschmack“ zu kultivieren, so lebt in den seit 2016 von Katia Baudin geleiteten Kunstmuseen Krefeld der Gedanke weiter, über Kunst und Design die Vielfalt der Erfahrungen im Alltag zu verdeutlichen. „Den Besuchern wird auf diese Weise eine differenzierte Möglichkeit gegeben, unterschiedlichsten ästhetischen Formen und Darstellungsweisen zu begegnen“, urteilten die Kunstkritiker.

Eindrucksvoll ist die geglückte Verbindung von Kunst und Architektur durch die Tatsache, dass dem Museum seit Jahrzehnten die beiden bedeutenden Bauhausvillen Haus Lange und Haus Esters zur Verfügung stehen, die Ludwig Mies van der Rohe in den späten 20er Jahren errichtet hat. Die eindrucksvolle klare Architektur hat immer wieder dort ausstellende Künstlerinnen und Künstler zur fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem Raum angeregt.

Als frühes Beispiel einer minimalistischen Kunstauffassung ist in Haus Lange der oft übersehene, aber hochbedeutende „Leere Raum“ von Yves Klein von 1961 erhalten geblieben. Unter dem sprechenden Titel „Produktive Räume“ ist in dem Krefelder Villen-Ensemble aktuell eine Präsentation von Kunst und Design aus der Region zu sehen.

Zu den Markenzeichen der Museen gehört das erfolgreiche Prinzip, Künstlern die Initiative zur Gestaltung ihrer Ausstellungen zu überlassen und besondere, auf den Ort bezogene Werke zu realisieren. So hat Joseph Beuys für das innerstädtische „Kaiser Wilhelm Museum“ als Stammsitz der Krefelder Museen heute noch zu besichtigende legendäre Räume geschaffen. Den wohl wichtigsten Ausstellungs-Beitrag zum Beuys-Gedenkjahr 2021 lieferte Krefeld mit dem Dialog der beiden Kunstpioniere Marcel Duchamp und Joseph Beuys als gelungene und intelligente Herausforderung für die Ausstellungsbesucher.

Mit der Auszeichnung „Ausstellung des Jahres“ haben die Kunstkritiker und - kritikerinnen die Inszenierung der Künstlergruppe Atis Rezistans (Port-au-Prince/Haiti) in der früheren Kirche St. Kunigundis in Kassel geehrt, die während der documenta fifteen zu sehen war. Die Gruppe präsentierte an diesem Ort ein umfangreiches Ensemble von Skulpturen und Reliefs, „das fordernd, spielerisch, geheimnisvoll und ironisch flüsternd arrangiert war, mit einem präzisen Auge für die Symmetrie der Architektur“. Geschaffen wurde vor dem Hintergrund von Marienkult und Voodoo ein ungewöhnlicher Dialog der Kunst, ein Ort der Groteske, der kreativen Verwilderungen und der Präsenz des Todes.

Ausgezeichnet wurde diese Ausstellung für ihre Furchtlosigkeit, ihren elaborierten Umgang mit dem Material, für den Zugriff auf eine künstlerisch durchdachte Form, die im Kontext der insgesamt von tiefgreifenden Kontroversen ((- unter anderem der Antisemitismusdebatte –GK)) fragmentierten Großveranstaltung fast aus dem Blick geraten war. Der Kirchenraum als Ausstellungsraum ist in seinem Potential voll erkannt worden; komplexe Überlegungen zu Spiritualität, Exotismus, Otherness und Verarbeitung von Gewalt wurden vielschichtig miteinander verwoben.

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt die Berliner Schau „Another World“ von Christopher Kulendran Thomas. Die Ausstellung beschreibt vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges auf Sri Lanka die Geschichte von Tamil Eelam, des von den Tamilen erstrebten eigenen Staates. Thomas, selbst tamilischer Herkunft, enträtselt die Komplexität historischer Erzählungen und behandelt das Thema „auf eine verdichtete, verknüpfende und zugängliche Art und Weise, indem er Parallelen zwischen Popkultur, Politikwissenschaft, Historismus, KI-generierter Kunstproduktion und dem Kunstmarkt herstellt“.

Der Künstler knüpft eine Verbindung zwischen der Eröffnung westlicher Kunstgalerien nach Kriegsende 2009 in Sri Lanka, der Verbreitung des Kapitalismus und der Fortführung westlicher Kunstideale. In dieser Ausstellung bricht Christopher Kulendran Thomas mit „vereinfachenden westlichen Lesarten des Historischen“ und zeigt, dass Geschichte keineswegs statisch ist.

Die rund 220 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation (NGO), sind weltweit knapp 5000 Mitglieder aus 95 Ländern organisiert.

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen: www.aica.de

Kontakt:

Dr. Danièle Perrier (Präsidentin AICA-Deutschland) M. 0170 23 801 33; praesident@aica.de

Gerd Korinthenberg (Vizepräsident/Presse) M. 0160 491 14 33; gerdkor@googlemail.com

v

Statement zur documenta fifteen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Rande und auch im Anschluß an unsere Tagung zu Kunst/Kritik Ende Juni in Dresden haben wir natürlich auch über die antisemitischen Vorfälle auf der diesjährigen Documenta diskutiert. Im Sinne eines breiten Meinungsbildes ist ein Text entstanden, den Sie hier auf der Webseite lesen können. Wir - und insbesondere Carsten Probst - haben die verschiedenen Gesichtspunkte der Gespräche und Mail-Zuschriften zusammengetragen.

Als Vorstand haben wir nach einer weiteren einstündigen Diskussion davon Abstand genommen, in dieses "Votum" einer engagierten Gruppe unserer Mitglieder nochmals redigierend einzugreifen.

So lesen Sie nun eine Stellungnahme, die möglichst zahlreiche Meinungen, An- und Einsichten zum aktuellen Thema des Antisemitismus auf der Documenta zusammenfasst. Vielleicht regt Sie diese kollektive Meinungsäußerung zu weiteren Gesprächen und Diskussionen an.

Danièle Perrier, Ellen Wagner, Uta M. Reindl, Gerd Korinthenberg

"documenta fifteen-Statement"

Die deutsche Sektion der AICA, Berufsverband der Kunstkritiker_innen in Deutschland, begrüßt die Entfernung der Arbeit „People’s Justice“ des indonesischen Künstler_innenkollektivs Taring Padi von der documenta fifteen, da sie eindeutig antijüdische, im Land der Shoah nicht öffentlich vertretbare Motive stigmatisierend propagiert. Wir sehen darin auch keine „spezifisch deutsche“ Angelegenheit, selbst wenn die Sensibilität hierzulande in Bezug auf antisemitische Hetzdarstellungen verständlicher- und glücklicherweise besonders hoch ist.

Die AICA Deutschland zeigt sich irritiert darüber, weil die Verantwortlichen der documenta fifteen diese Arbeit erst nach den Presserundgängen installiert hat. Dass so die Pressefreiheit gegen die Kunstfreiheit ausgespielt werden sollte, ist ein unerträglicher Verdacht, der eine rückhaltlose Aufklärung erfordert, ebenso wie die Umstände, unter denen es bei einer Ausstellung dieser Größe und jahrelangen kuratorischen und administrativen Vorbereitung überhaupt zur Auswahl dieser Arbeit und dieser Künstler_innengruppe kommen konnte.

Rechtliche Ermittlungen können hierzu ein Mittel sein. Für den Bereich der zeitgenössischen Kunstkritik und ihre Verantwortung für die Rezeption, fundierten Einordnung und öffentlichen Vermittlung stellen sich jedoch ganz andere, grundlegende Fragen.

Gerade von einer documenta, die den Stimmen und Zeichen des globalen Südens Gehör verschaffen will, hätten wir viel mehr Kommunikation und Diskursbereitschaft erwartet – während gerade der Umgang mit der Presse bereits beim ersten Bekanntwerden von Vorwürfen, insbesondere im Umgang mit dem zuerst angekündigten, dann wieder abgesagten Gesprächsformat „We need to talk“ von ständigem Lavieren und Nachlässigkeit geprägt war. Gerade durch das spätere Auftauchen offen antisemitischer Darstellungen in der Ausstellung wirkt dieses Verhalten wie eine geradezu verstörende Verweigerung konzeptueller, inhaltlicher und sozialer Verantwortung.

Wir beteiligen uns nicht an den öffentlichen, teils hitzigen Mutmaßungen über die Zukunft der documenta, gar des Nord-Süd-Dialoges insgesamt, oder darüber, ob die nachträgliche Anbringung des antisemitischen Bildes auf dem Kasseler Friedrichsplatz als eine vorsätzlich geplante, anti-semitische Kampagne oder eher als entlarvende Nachlässigkeit zu werten sei. Auch eine stärkere bundespolitische Verantwortlichkeit für die documenta, wie im aktuellen Fünf-Punkte-Plan der Kulturstaatsministerin angelegt, ist kein Ersatz für eine grundlegende inhaltliche Auseinandersetzung mit den geschilderten Vorgängen in der Ausstellung und den daran anschließenden Debatten, die weit über die documenta fifteen hinausweisen.

Ressentiments und ein neuer Generalverdacht gegen schon immer als „unverständlich“ oder „unkünstlerisch“ empfundene Gegenwartskunst sind angesichts der Ereignisse auf der documenta fifteen völlig unangemessen und haben mit den konkreten Vorwürfen an die documenta, die Kurator_innen und das künstlerische Team sowie die Künstler_innen von Taring Padi nichts zu tun.

Kanonisch in Europa anerkannte, künstlerische Darstellungsformen bürgen keineswegs für eine staatsbürgerlich korrekte, ethisch geklärte Welthaltung.

Das offenkundige Versagen der documenta im Fall Taring Padi wäre leicht zu verhindern gewesen. Damit wurde eine wichtige Chance vertan, nachhaltig positive Impulse für die gegenwärtige und zukünftige Ausstellungspraxis in Europa, den Nord-Süd-Dialog und das Format „Documenta“ selbst zu setzen.

Nicht zuletzt hätte das Documenta-Team die im Vorfeld aufkommende Diskussion um Antisemitismus mit der gebotenen Sensibilität aufnehmen und wichtige Impulse für eine zeitgemäße Debatte in Deutschland um das Erinnern der Shoa geben können. Denn mit ihrer kühnen und durchaus reflektiert-humorvollen kuratorischen Praxis hat das künstlerische Leitungsteam um Ruangrupa in einigen Teilen der Ausstellung durchaus einen hohen Anspruch formuliert und erkennen lassen, dass die documenta fifteen die Tür zu einer Loslösung von eurozentrischen Kunstbegriffen aufstoßen, zwischen einander unversöhnlich gegenüberstehenden kulturellen Diskursen vermitteln wollte.

Viele zunächst auch skeptische Kolleg_innen der Kunstkritik haben sich während der Tage der Vorbesichtigung für das Fachpublikum von der erstaunlich heiter inszenierten Vision eines Nord-Süd-Dialoges durchaus einnehmen lassen - bevor das Bild „People’s Justice“ von Taring Padi angebracht war und damit einem möglichen Erfolg dieser Ausstellung irreparablen Schaden zugefügt hat.

AICA Tagung in Dresden

Medien-Meldung

03.06.2022

KUNST/KRITIK in Ost und West

Eine Tagung zum deutsch-deutschen Verhältnis von Kunst und Kunstkritik

Albertinum, Dresden,

Freitag, 24. Juni 2022 - 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag, 25. Juni 2022 – 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Zum PDF [1.405 KB]

Historische und gegenwärtige Differenzen und Besonderheiten von ost- und westdeutscher Kunstgeschichte seit 1945 stehen im Mittelpunkt einer Tagung in Dresden. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA lädt gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu einer vom Institut für Soziologie der Technischen Universität Dresden organisierten Debatte am 24. und 25. Juni 2022 in das Dresdner Albertinum ein.

Aktuell rückt vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine in Dresden auch die Problematik des kulturellen Dialogs zwischen Ost und West verstärkt in den Blickpunkt. Werden die neu erforschten grenzüberschreitenden „kulturellen Territorien“ nun durch die kriegerischen Entwicklungen und die damit einhergehenden geopolitischen Veränderungen wieder verstärkt zu Nationalismen führen?

Vor diesem Hintergrund erscheint die programmatische Fragestellung der diesjährigen AICA-Tagung von besonderer Relevanz. Denn auch in der Kunst wie in der Kunstkritik spiegeln sich solche national-politischen Parameter. Dies betrifft ebenso die AICA und ihre Historie.

Die Kunstexperten und Kunstexpertinnen beschäftigen sich auf der Dresdener Tagung gut 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung daher mit der unterschiedlichen Rolle von Kunst und Kunstkritik in den ehemals beiden deutschen Staaten. Eingeschlossen ist dabei die Frage der pauschal nicht erfolgten Aufnahme der AICA-Mitglieder aus der DDR in einen gesamtdeutschen Kunstkritikerverband.

Unterstützt wird das öffentliche Treffen von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Die Übertragung der Vorträge und Diskussionen per Live-Stream ist ebenso vorgesehen wie die Dokumentation auf YouTube.

Zur kostenlosen Teilnahme an der Tagung ist eine Anmeldung bis spätestens zum 20. Juni 2022 unter https://dudle.inf.tu-dresden.de/AICA-Dresden2022 nötig.

Für das Online-Streaming am 24. und 25. Juni 2022 melden Sie sich bitte bis zum 20. Juni bei kl@luz-communication.de

Bewusst gewählt wurde das Albertinum als Veranstaltungsort für die öffentlichen Vorträge und Diskussionen, weil hier in den Jahren 2017/18 der „Dresdner Bilderstreit“ als späte und politisch aufgeladene Fortsetzung des bereits 1990 einsetzenden deutsch-deutschen Bilderstreits ausgetragen wurde. Der Kultursoziologe Prof. Karl-Siegbert Rehberg (TU Dresden) wird zum Auftakt des Treffens zeigen, dass die deutsch-deutschen Kunstkontroversen weit über das Fachpublikum hinaus in den neuen Bundesländern auf starke Resonanz stießen. Daher ist dieser Streit als stellvertretender Diskurs über die schwierigen Aspekte der Wiedervereinigung einzuschätzen.

Hierzu wollen auch die SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann sowie die Albertinum-Direktorin Hilke Wagner sprechen. „Es geht uns um ein Verständnis der Andersartigkeit unserer jeweiligen Erfahrungen“, betont die Präsidentin der deutschen AICA, Danièle Perrier: „Und es geht um eine Anerkennung, dass gerade diese Diversität einen Reichtum darstellen kann.“

Die damaligen Entscheidungen, AICA-Mitglieder aus der DDR nicht pauschal in die neue gesamtdeutsche AICA aufzunehmen, sollen im Lichte heutiger Bewertungen der Wiedervereinigung diskutiert werden. Ergebnisse ihrer Archivarbeit mit AICA-Dokumenten der „Wende-Zeit“ zu diesem Thema präsentiert die Kunsthistorikerin und Autorin Isa Bickmann in Dresden.

Neben dem Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich referiert auch der Berliner Kunsthistoriker Eckhard Gillen, Experte für die Kunst Ostdeutschlands in der Nachkriegszeit, über den Umgang mit westlicher und östlicher Moderne nach 1990; er plädiert „für eine ungeteilte Annahme des künstlerischen Erbes“.

Bei der Bewertung und Einordnung der zwischen 1949 und 1991 in Ostdeutschland entstandenen Kunst können „die Betrachtung transnationaler Peripherien, genderbasierte Analysen und intersektionale Kritik“ geeignet sein, einen isolierten "Sonderforschungsbereich DDR" zu vermeiden, erklärt die Kunsthistorikerin Susanne Altmann (Dresden), die das Thema im Gespräch mit weiteren Expertinnen bei der AICA-Tagung diskutiert. Bislang werde die Kunst Ostdeutschlands meist im Abgleich mit westlichen, speziell westdeutschen Phänomen oder nach bereits etablierten Kategorien beurteilt.

Ein kurzfristig organisiertes Tagungsthema widmet sich den gravierenden Konsequenzen des russischen Einmarsches in die Ukraine für den kulturellen Diskurs zwischen Ost und West. Gefragt wird danach, ob die Bemühungen gescheitert sind, die mittel- und osteuropäischen Kulturen nicht mehr nach den geopolitischen Maßstäben des Kalten Krieges zu beurteilen, sondern sie vielmehr als transnationale, kulturelle Territorien zu verstehen. Der Kunsttheoretiker und Kritiker Carsten Probst diskutiert mit Experten Versäumnisse und Perspektiven des Kulturaustausches in schwierigster Zeit.

Zur deutschen AICA-Sektion zählen mehr als 200 Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation (NGO), sind weltweit in 95 Ländern über 5000 Mitglieder organisiert. Der Zweck des in Deutschland 1951 gegründeten Vereins ist die Förderung von Kultur und Bildung sowie der Kunstkritik und der Schutz von Presse- und Meinungsfreiheit.

Weitere Informationen:

Danièle Perrier, Präsidentin AICA Deutschland: info@perrier.at

Gerd Korinthenberg, Vizepräsident/Medien: gerdkor@googlemail.com

AICA Deutschland www.aica.de

AICA gibt Auszeichnungen 2021 bekannt

14. Februar 2022

Kunstkritiker: Kunstmuseum Stuttgart ist „Museum des Jahres 2021“

Weitere Auszeichnungen für Ausstellungen in Nürnberg und Bonn

Stuttgart/Nürnberg/Bonn - Das Kunstmuseum Stuttgart ist nach dem Urteil von Kunstkritikern das „Museum des Jahres 2021“. Ein besonders weit gespannter Blick auf die Kunstwelt zeichnet das Museum der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit Jahren aus, hieß es auf der Online-Mitgliederversammlung der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA. Sowohl die unmittelbare Gegenwartskunst als auch die Klassische Moderne kommt mit Werken von Otto Dix oder Willi Baumeister zu ihrem Recht. „Das globale Kunstgeschehen hat in dem Haus am Stuttgarter Schlossplatz ebenso eine Bühne wie das künstlerische Schaffen in der Region“, betonten die Kritikerinnen und Kritiker.

Zur „Ausstellung des Jahres“ wählten die AICA-Mitglieder „The Witness-Machine Complex“ des britischen Turner-Preisträgers Lawrence Abu Hamdan im Kunstverein Nürnberg, eine konzeptuelle Analyse der Nürnberger Prozesse von 1945/46 als audiovisuelle Licht-Klang-Installation. „Die besondere Ausstellung“ des vergangenen Jahres war die Schau „David Medalla: Parables of Friendship“ im Bonner Kunstverein, die erste umfangreiche Retrospektive des 2020 gestorben philippinischen Avantgardekünstlers David Medalla.

Das seit 2010 von Ulrike Groos geleitete Kunstmuseum Stuttgart machte sich nach dem Urteil der AICA-Kritiker einen Namen mit Ausstellungen, die gekonnt die herkömmlichen Grenzen der Kunstsparten überwanden. 2015 geschah dies mit „I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920“: Werke afroamerikanischer Künstler und Künstlerinnen boten prägnante Beispiele einer zweiten Moderne, die parallel zur hinlänglich bekannten europäischen Kunstgeschichte verläuft. Auch das besonders enge Verhältnis des Schweizer All-Round-Künstlers Dieter Roth zu Sprache und Literatur war Ausstellungsthema.

Die bedeutenden Werkkomplexe aus der Sammlung des Stuttgarter Museums etwa von Dix und Baumeister, Josephine Meckseper oder Nevin Aladağ werden in Sonderausstellungen unter wechselnden Themen immer wieder neu präsentiert. Die 2005 gestartete Ausstellungsserie „Frischzelle“ ist in jährlichem Wechsel ein gelungenes und wichtiges Experimentierfeld für junge Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg, hieß es zur Ehrung als „Museum des Jahres“.

Mit der bundesweit beachteten Ausstellung zur Rolle des Stuttgarter Kunstmuseums im Nationalsozialismus stellte sich das Haus 2020 auch dem dunklen Kapitel seiner Geschichte, die mit einer umfangreichen Schenkung im Jahr 1924 begonnen hat. Eine aktive Provenienz-forschung fragt nach der problematischen Herkunft einiger Kunstwerke, die unter den mehr als 15000 Stücken der Stuttgarter Sammlung während der NS-Zeit den Besitzer gewechselt haben.

Das künstlerische Schaffen von Frauen ist ein weiterer wichtiger Akzent der stetigen Sammlungs¬erweiterung und ebenso der Ausstellungspolitik des Hauses. So ließ die in Johannesburg geborene Künstlerin Candice Breitz 2016 im Stuttgarter Kunstmuseum Geflüchtete aus aller Welt in ihrem Videoprojekt „Love Story“ zu Wort kommen. Ab 19. Februar 2022 (bis 10. Juli 2022) hat unter dem Titel „Die Architektur einer Künstlerin“ die 1912 geborene und 1994 als Emigrantin in Venezuela gestorbene Gertrud Louise Goldschmidt („Gego“) ihren Solo-Auftritt im Museum der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Zur „Ausstellung des Jahres“ haben die Kunstkritiker „The Witness-Machine Complex“ des britischen Turner-Preisträgers Lawrence Abu Hamdan (geb.1985) im Kunstverein Nürnberg gewählt. Der britisch-libanesische Künstler und ehemalige Musiker erforscht mit seinen kargen audiovisuellen Installationen akustische Phänomene und deren politische Zusammenhänge. In der Nürnberger Ausstellung nahm Hamdan Bezug auf die farbigen Lichtsignale für die Übersetzer während des dortigen NS-Kriegsverbrecherprozesses 1945/46.

Die während des vergangenen Herbstes im Kunstverein Nürnberg zu sehende karge Installation, die zugleich von europäischer, deutscher und jüdischer Geschichte handelt, dokumentiert das Flackern gelber und roter Lichter während der Aussagen vor Gericht. Im Ergebnis wird die Anstrengung ahnbar, die es vor allem für Opfer bedeutete, gleichermaßen auf ihre Erinnerung wie auf die Anforderungen der Aussage zu achten, urteilten die Kritikerinnen und Kritiker der AICA: „Die Leistung des Künstlers und des Kunstvereins bestand auch darin, durch den Verzicht auf Interpretation oder Mahnung die Herausforderung an jeden Einzelnen aufrechtzuerhalten, das Gedenken wachzuhalten und historische Verantwortung anzuerkennen und zu leben.“

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt die Schau „David Medalla: Parables of Friendship“ im Bonner Kunstverein. Die erste umfassende Werkschau des 2020 gestorbenen philippinischen Künstlers Medalla in Europa rückt mit Werken aus rund 70 Jahren ein vielschichtiges avant¬gardistisches Vermächtnis aus Zeichnungen, Gemälden, Collagen, Skulpturen, Neonarbeiten oder kinetischer Kunst und Performances in den Vordergrund und dokumentiert die Radikalität seines Werks. „Die Show ist monumental, ohne prätentiös zu sein, komplex, ohne überladen zu sein, sanft und gewagt“, hieß es zu der von Kunstvereins-Direktorin Fatima Hellberg und Steven Cairns kuratierten Ausstellung, die in Bonn bis Ende Januar 2022 zu sehen war.

Die mehr als 200 in der deutschen Sektion der AICA (Association Internationale des Critiques d´Art) zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation (NGO), sind weltweit in 95 Ländern rund 5000 Mitglieder organisiert.

Kontakt:

Danièle Perrier (Präsidentin AICA-Deutschland) M. 0170 23 801 33; info@aica.de

Gerd Korinthenberg (Vizepräsident/Presse) M. 0160 491 14 33; gerdkor@googlemail.com

Verleihung der AICA Auszeichnungen in Dessau

4. Dezember 2021

Museum des Jahres: Kritiker vergeben Auszeichnung an Bauhaus Museum Dessau

Zwei weitere Ausstellungen in Dortmund und Berlin prämiert

Dessau/Berlin/Dortmund - Das Bauhaus Museum in Dessau ist von Kunstkritikern als „Museum des Jahres“ ausgezeichnet worden. Das 2019 eröffnete Haus überzeuge damit, „einerseits die Erinnerung an das Bauhaus als bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachzuhalten, andererseits aber auch die Idee des Bauhauses eindrucksvoll in die Gegenwart zu übertragen“, hieß es am Samstag (4. Dezember 2021, 18.00 Uhr) bei der Verleihung der Urkunde durch die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA in Dessau.

Weitere Auszeichnungen wichtiger Ausstellungen des vergangenen Jahres sind für „Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste“ an den Hartware MedienKunstVerein in Dortmund und für „Bonzo’s Dream“ an das Brücke-Museum Berlin gegangen. Die drei Ehrungen für das Jahr 2020 waren bereits zu Jahresbeginn zuerkannt worden. Die Auszeichnungen konnten aber wegen der Pandemie erst jetzt zum Bauhausgeburtstag, dem 95. Jahrestag der Eröffnung des Bauhausgebäudes, in Dessau überreicht werden.

Die mutige Entscheidung, das neue Bauhaus-Museum mitten ins Zentrum Dessaus auf eine gesichtslose Einkaufsstraße zu platzieren, stelle eine geglückte kulturelle Wiederbelebung der im 2. Weltkrieg schwer zerbombten Industriestadt dar, erklärten die Kritiker bei der Auszeichnung des Museums.

Während des 1976 begonnenen Aufbaus der Sammlung war der DDR, unter anderem aus Devisenmangel, kein Ankauf ikonischer Werke der Bauhaus-Meister möglich. Die heutige Ausstellungs-Konzeption rückt folgerichtig nicht die weltbekannten Inkunabeln aus Kunst und Design, sondern die Lehr- und Lerntätigkeit in den Mittelpunkt, betont kreative Prozesse anstelle des Bauhaus-Mythos. Die Arbeiten der Studierenden bei Albers oder Breuer, Kandinsky oder Klee geben den Blick frei auf das intellektuelle Innenleben der Hochschule. „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“ als Titel der musealen Dauerausstellung bringt dies zutreffend auf den Punkt.

Als Ausstellung innerhalb der Bauhaus-Ausstellung stellt die Reihe „Zwischenspiele“ aktuelle und historische Beiträge aus Kunst, Architektur und Fotografie vor und setzt sie in Bezug zur Dessauer Sammlung. Die „Offene Bühne“ im Museums-Erdgeschoss ergänzt die Bühne im historischen Bauhaus-Gebäude: Dies stellt einen weiteren wichtigen Baustein der starken Verbindung klassisch-moderner mit der heutigen Kunst dar, die das Bauhaus Museum Dessau auszeichnet.

Die Reihe der Museums-Publikationen wird von einem breit gefächerten Angebot auf der Webseite ergänzt und reicht von der langen TV-Dokumentation bis zum knappen Digital-Auftritt markanter Sammlungsstücke: Die Serie „Aus der Vitrine – digital“ bedeutete ein informatives Angebot für alle Bauhaus-Interessierte während der Corona-Schließung.

Mit der Auszeichnung „Ausstellung des Jahres“ haben die deutschen Kunstkritiker die Schau „Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste“ im Hartware MedienKunstVerein in Dortmund prämiert. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls beleuchtete die Schau die Interaktion zwischen Geheimdiensten und der Performancekunst als eine Kunstrichtung, die den Parteidiktaturen Osteuropas am unkalkulierbarsten, als westlich und dekadent erschien. Zu der Frage, was die Geheimdienste von den Künstlern befürchteten und was die überwachten Künstler und Künstlerinnen zu befürchten hatten, stellte die Ausstellung künstlerische Positionen aus der Perspektive geheimdienstlicher Ermittlungen vor. Hierfür waren umfangreiche Recherchen in den nach 1990 geöffneten Geheimdienstarchiven der ehemaligen Ostblock-Länder nötig. Die geheimdienstliche Unterwanderung der Kunstszene führte aber auch zu ihrer kunsthistorischen Dokumentation.

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt „Bonzo’s Dream“, eine Schau der in Guatemala lebenden Malerin Vivian Suter im Brücke-Museum Berlin. Die 1949 geborene Künstlerin und ihre mittlerweile gestorbene Mutter Elisabeth Wild, die bereits gemeinsam auf der Documenta zu sehen waren, haben mit ihren Gemälden für eine Wiederbelebung der Farben und Formen der expressionistischen Brücke-Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rottluff gesorgt. Ihr sehr kreativer Umgang mit der Sammlung des Berliner Museums zeigt, zu welch großartigen Ergebnissen eine Aktualisierung der Kunstgeschichte aus zeitgenössischer Sicht führen kann.

Die mehr als 200 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation (NGO), sind weltweit in 95 Ländern über 5000 Mitglieder organisiert.

Kontakt:

Danièle Perrier (Präsidentin AICA-Deutschland) M. 0170 23 801 33; info@aica.de

Gerd Korinthenberg (Vizepräsident/Presse) M. 0160 491 14 33; gerdkor@googlemail.com

www.aica.de

ACHTUNG: SPERRFRIST BEACHTEN

Vereinsanschrift: c/o ZADIK | Im Mediapark | 50670 KÖLN | Amtsgericht Köln VR 7006 | Finanzamt Koblenz StNr.: 22/651/50862

Pressemeldung: Kongressakten erschienen

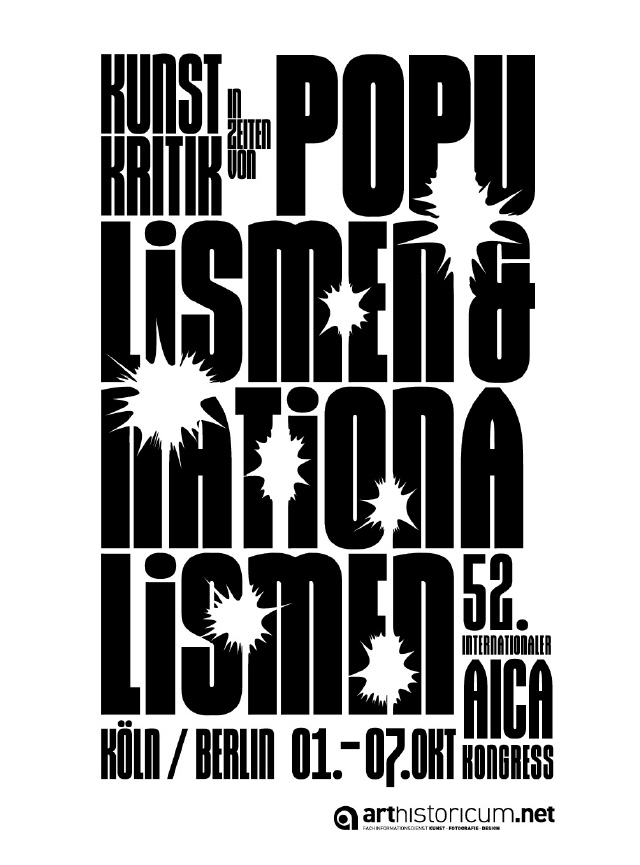

Kunstkritik in Zeiten von Populismen und Nationalismen

Book on Demand dokumentiert 52. Internationalen Kunstkritiker-Kongress

Dem aktuellen Thema Kunstkritik in Zeiten von Populismen und Nationalismen war der 52. Internationale Kongress des Kunstkritikerverbands AICA gewidmet. Als Book on Demand ist erscheint die umfangreiche Kongress-Dokumentation aller Vorträge und Diskussionen auf Deutsch und Englisch Mitte August 2021. Vor rund 200 AICA-Mitgliedern aus zahlreichen Ländern hatten im Oktober 2019 in Berlin mehr als 40 Vortragende und Moderatoren eine Definition des Populismus geliefert. Sie beschäftigten sich zudem mit den Fragen von Diskriminierung, der Zensur in vielen Ländern sowie der Übernahme künstlerischer Strategien im „rechten“ Sprachgebrauch. Diskutiert wurde auch Autonomie und Verantwortung von Kunst und Kunstkritik.

Die hier wiedergegebenen Diskussionen zeigen die ganze Komplexität des Themas. Zusätzlich zu den Vorträgen wurden auch die darauffolgenden Diskussionen abgedruckt. Der Band ist zudem teilweise bebildert.

Die Dokumentation ist auf der Plattform der Universität Heidelberg artihistoricum.net online erschienen. Die deutsche Version ist unter DOI https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/891?lang=en abrufbar, die englische unter DOI https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/892

Das Buch ist zum Preis von 44,90 Euro im Buchhandel zu erwerben. (www.aica.de)

17. Juli 2021

Postanschrift: Humboldtstraße 116-120, 56077 Koblenz

T. 0261-86112 | F. 0261-86110 | E-Mail info@aica.de | www.aica.de

Vereinsanschrift: c/o ZADIK, Im Mediapark, 50670 KÖLN

Amtsgericht Köln VR 7006 | Finanzamt Koblenz StNr.: 22/651/50862

AICA Deutschland gibt Auszeichnungen 2020 bekannt

„Museum des Jahres“: Kunstkritiker zeichnen Bauhaus Museum Dessau aus. Zwei weitere Ausstellungen in Dortmund und Berlin prämiert

Das Bauhaus Museum in Dessau ist nach dem Urteil von Kunstkritikern das „Museum des Jahres“. Das 2019 eröffnete Haus überzeuge damit, einerseits die Erinnerung an das Bauhaus als bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachzuhalten, andererseits aber auch die Idee des Bauhauses eindrucksvoll in die Gegenwart zu übertragen, hieß es auf der virtuellen Mitgliederversammlung der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA.

Zwei weitere Auszeichnungen für wichtige Ausstellungen des vergangenen Jahres sind an den Hartware MedienKunstVerein in Dortmund und das Brücke-Museum Berlin gegangen. In Dortmund prämierten die Kritiker „Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste“ als „Ausstellung des Jahres“, in Berlin wurde „Bonzo’s Dream“ mit Werken der Malerin Vivian Suter zur „Besonderen Ausstellung“ erklärt.

Die mutige Entscheidung, das neue Bauhaus-Museums mitten ins Zentrum Dessaus auf eine gesichtslose Einkaufsstraße zu platzieren, stellt eine geglückte „Stadtreparatur“ dar und trägt wesentlich zur kulturellen Wiederbelebung der im 2. Weltkrieg schwer zerbombten Industriestadt bei.

Während des 1976 begonnenen Aufbaus der Sammlung war der DDR, unter anderem aus Devisenmangel, kein Ankauf wichtiger Werke der Bauhaus-Meister möglich. Die heutige Ausstellungs-Konzeption rückt folgerichtig nicht die weltbekannten Inkunabeln aus Kunst und Design, sondern die Lehr- und Lerntätigkeit in den Mittelpunkt, betont kreative Prozesse anstelle des Bauhaus-Mythos. Die Arbeiten der Studierenden geben den Blick frei auf das intellektuelle Innenleben der Hochschule. „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“ als Titel der musealen Dauerausstellung bringt dies auf den Punkt.

Als Ausstellung in der Bauhaus-Ausstellung stellt die Reihe „Zwischenspiel“ aktuelle und historische Beiträge aus Kunst, Architektur und Fotografie vor. Die „Offene Bühne“ im Museums-Erdgeschoss ergänzt die Bühne im historischen Bauhaus-Gebäude: Dieses Projekt ist unter anderem in Kooperation mit internationalen Tanzensembles dem Lernen in Bewegung gewidmet. Es stellt neben den Wechselausstellungen einen weiteren wichtigen Baustein der starken Verbindung klassisch-moderner mit der heutigen Kunst dar, die das Bauhaus Museum Dessau auszeichnet.

Mit der Auszeichnung „Ausstellung des Jahres“ haben die Kunstkritiker Deutschlands die ab Herbst 2019 geöffnete Schau „Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste“ im Hartware MedienKunstVerein in Dortmund prämiert. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls beleuchtete diese Schau die Interaktion zwischen Geheimdiensten und der Performancekunst als einer Kunstrichtung, die den Parteidiktaturen Osteuropas am unkalkulierbarsten, als westlich und dekadent erschien. Zu der Frage, was die Geheimdienste von den Künstlern befürchteten und was die überwachten Künstler und Künstlerinnen zu befürchten hatten, stellte die Ausstellung künstlerische Positionen aus der Perspektive geheimdienstlicher Ermittlungen vor. Hierfür waren umfangreiche Recherchen in den nach 1990 geöffneten Geheimdienstarchiven der ehemaligen Ostblock-Länder nötig. Die geheimdienstliche Unterwanderung der Kunstszene führte aber auch zu ihrer kunsthistorischen Dokumentation.

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt „Bonzo’s Dream“, eine Schau der in Guatemala lebenden Malerin Vivian Suter im Brücke-Museum Berlin. Die 1949 geborene Künstlerin und ihre mittlerweile gestorbene Mutter Elisabeth Wild, die bereits gemeinsam auf der Documenta 2017 in Athen zu sehen waren, haben mit ihren Gemälden für eine Wiederbelebung der Farben und Formen der expressionistischen Brücke-Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rottluff gesorgt. Ihr sehr kreativer Umgang mit der Sammlung des Berliner Museums zeigt, zu welch großartigen Ergebnissen eine Aktualisierung der Kunstgeschichte aus zeitgenössischer Sicht führen kann. Durch Öffnung der Oberlichter sei in dem modernistischen Museums-Pavillons überraschend viel lichter Raum entstanden. Die Bilder Suters rahmten die großen Fenster ein, lenkten den Blick in den Garten und umspielten aber auch in ungesehener Freiheit die Klassiker der „Brücke“.

Die rund 200 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation (NGO), sind weltweit knapp 5000 Mitglieder aus 95 Ländern organisiert.

Kontakt:

Danièle Perrier (Präsidentin AICA-Deutschland) M. 0170 23 801 33; info@aica.de

Gerd Korinthenberg (Vizepräsident/Presse) M. 0160 491 14 33; gerdkor@googlemail.com

Folkwang Museum Essen ist „Museum des Jahres“

Deutsche Kunstkritiker wählen Essener Folkwang Museum zum „Museum des Jahres“

Deutschlands Kunstkritiker haben das Museum Folkwang in Essen zum „Museum des Jahres“ gewählt. Dem traditionsreichen und besonders besucherfreundlichen Haus sei es immer wieder gelungen, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu verbinden, wie es etwa bei der derzeit laufenden Schau „Der montierte Mensch“ zu sehen ist. Dies erklärten die in der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA zusammengeschlossenen Kunstexperten am Sonntag bei ihrer Jahresversammlung in Köln.

Zur „Ausstellung des Jahres“ kürten die Kritiker die Schau „Palast der Republik“ in der Kunsthalle Rostock, wo „leicht verständlich und wissenschaftlich sachlich“ anhand von Design, Architektur und Fotografie sowie Kunst die Geschichte des gleichnamigen Gebäudes im Herzen Berlins dargestellt worden ist. Ein besonderer Schwerpunkt der Ausstellung habe auf der Auseinandersetzung der zeitgenössischen Künstler mit dem umstrittenen und mittlerweile abgerissenen SED-Prachtbau gelegen. Nach Auffassung der Kritiker „hat die Ausstellung Maßstäbe gesetzt über das mit Kunsthäusern spärlich besetzte Mecklenburg-Vorpommern hinaus“.

Den Titel „Besondere Ausstellung“ erhielt „The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue“ in den Kunst-Werke Berlin. Auf beispielhafte Weise unterlaufe die Gruppenausstellung den Trend zur kritiklosen Verstärkung von Einzelpositionen oder eindeutigen Statements. Gezeigt wurde nicht nur das wenig untersuchte Werk der Chicagoer Malerin Christina Ramberg (1946 - 1995). Ihre Gemälde standen „in subtilen Korrespondenzen“ mit vielen weiteren Werken, die einander in den unterschiedlichsten Werkformen umkreisten: „Eine präzise gesetzte, in ihrer Kompromisslosigkeit erfrischende und ermutigende Einladung zum Abenteuer künstlerischen Eigensinns.“

Der neue Direktor des Museums Folkwang in Essen, Peter Gorschlüter, habe das Haus auch dadurch attraktiver gemacht, dass anstelle der üblichen chronologischen Hängung eine thematische Präsentation zu sehen sei, bei der neben der Kunst zugleich auch archäologische und ethnologische Stücke gezeigt werden. Besondere Publikumsnähe stelle das Essener Museum nicht nur dank des von der Krupp-Stiftung ermöglichten freien Sammlungs-Eintritts, sondern auch durch eine gelungene, mehrsprachige Webseite unter Beweis.

„Das Museum Folkwang setzt mit Erfolg alles daran, dem Bildungsauftrag der Museen nachzukommen und gleichzeitig für sein Publikum attraktiv zu sein, ohne Kompromisse zu machen“, betont die Präsidentin der deutschen AICA-Sektion, Danièle Perrier. Das Vorbild, für den freien Eintritt in die Sammlung einen Mäzen zu finden und damit die Besucherzahlen deutlich anzuheben, sei „unbedingt nachahmenswert“.

Die rund 200 in der deutschen AICA-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen AICA, einer von der UNESCO anerkannten Nicht-Regierungsorganisation, sind weltweit in 64 Ländern knapp 6000 Kritikerinnen und Kritiker organisiert.

Kontakt: Danièle Perrier

T. 0261 86 112

M. 0170 23 801 32

info@aica.de

Kunst kontra Corona:

Kunst kontra Corona: Kunstkritiker plädieren für behutsame Wiedereröffnung der Museen

KÖLN – Für eine behutsame Wiedereröffnung der Museen in der Bundesrepublik hat der Verband der deutschen Kunstkritiker plädiert. „Kunstmuseen gehören schon immer zu den öffentlichen Räumen, deren Besuch mit bestimmten Verhaltensregeln zum Schutz der ausgestellten Werke verbunden ist. Es wäre organisatorisch leicht, auch die Museumsbesucher in diesen Schutz mit einzubeziehen“, betonte die Präsidentin der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA, Danièle Perrier, in Köln. Wie sonst nur beim Andrang auf Blockbuster-Ausstellungen üblich, könne zur wirksamen Vermeidung von Corona-Infektionen eine begrenzte Besucherzahl pro Stunde ohne weiteres auch für kleinere Präsentationen organisiert werden.

Ebenso ließe sich mit dem Appell auf gegenseitige Rücksichtnahme der Besucher sowohl eine maximale Verweildauer im Museum vereinbaren als auch die Benutzung von Atem-Masken fordern. „Und mit den in vielen Museen längst üblichen Audio-Kopfhörer-Systemen können sogar Führungen angeboten werden, ohne dass sich die Teilnehmer dabei zu nahe kommen müssen“, erklärte die ehemalige Gründungsdirektorin des Ludwig-Museums in Koblenz.

Selbstverständlich muss jedes Haus je nach Größe der Ausstellungsräume, der architektonischen Gegebenheiten bei Ein- und Ausgang sowie der personellen und organisatorischen Möglichkeiten die Zugangskriterien einer behutsamen Wiedereröffnung für sich festlegen, sagte die Museums-Expertin: „Was in Baumarkt oder Bibliothek nun an Abstand und Achtsamkeit ganz neu eingeübt werden muss, das ist in Kunstmuseen mit ihren kostbaren Werken schon immer und mit Erfolg üblich.“ Gerade in schwierigen Krisenzeiten sei das Bedürfnis vieler Menschen nach Kunst und Kultur besonders stark, wobei trotz aller Fortschritte digitaler Vermittlung die Begegnung mit dem Original nicht zu ersetzen sei.

Der Internationale Kunstkritikerverband AICA hat in 65 Ländern rund 6000 Mitglieder, der deutschen Sektion gehören rund 200 Kunstkritiker, -autoren und Museums-Kuratoren an.

Kunst/Kritik in Ost und West

Eine deutsch - deutsche Geschichte

Albertinum Dresden

Freitag, 24. und Samstag, 25. Juni 2022

zum Pressetext [1.253 KB]

AICA Vorstand neu gewählt

Die Mitglieder der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA haben auf ihrer Jahresversammlung in Köln (am 6.3.2020) den Vorstand neu gewählt. Die bisherige und seit 2017 amtierende Präsidentin Danièle Perrier wurde für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Die Kunsthistorikerin war Gründungsdirektorin des Ludwig Museums in Koblenz und bis 2012 Leiterin des Künstlerhauses Schloß Balmoral. Neu in das Amt des Vizepräsidenten wurde der Journalist Gerd Korinthenberg gewählt, der zuletzt Leiter der Kommunikation und Pressesprecher der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen/Düsseldorf war und von 1985 bis 2010 als Kulturkorrespondent der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gearbeitet hat.

In ihrem Amt als Vizepräsidentin bestätigt wurde die Kölner Kunstkritikerin, Kuratorin und Übersetzerin Uta Reindl. Sie organisiert seit vielen Jahren regionale Kritiker-Plattformen und interdisziplinäre Kunst-Festivals im In- und Ausland. Als Schatzmeisterin der deutschen AICA wurde Ellen Wagner wiedergewählt. Wagner ist an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach promoviert worden und hat im Frankfurter Kunstverein das Symposion "News Flash Kunst Kritik" organisiert. Zudem ist sie Herausgeberin der gleichnamigen Buchpublikation.Thema ist die digitale Vernetzung und Verbreitung von Kunst und deren neue Herausforderung an die Kritik.